26-11-2025

Diseñar es un verbo que también puede conjugarse en el primer sector. Así lo cree Rafael Monge, al frente de Cultivo Desterrado, un proyecto agrícola basado en Sanlúcar de Barrameda en el que tradición e innovación se unen en el navazo, un tipo de cultivo en suelo arenoso y con agua salobre que se practicó en la zona durante siglos y que él ha recuperado en la tierra de su familia tras un intenso trabajo de investigación para averiguar qué especies progresarían en un medio en principio poco amable. Después de formarse en áreas como administración y comercio y diseño de producto, trabajar para compañías como IBM y realizar como diseñador mas de 50 proyectos para empresas como P&G o Glenfiddich, Rafael decidió volver al terruño y volcar su creatividad en el campo y también en su forma de contarlo. Hoy en su huerta crecen plantas tan improbables en la zona como amsoi, kiwicha, minutina o huacatay, al lado de flores comestibles o guisantes lágrima. La propias condiciones del terreno llevan a que su producción sea pequeña, pero de gran calidad y fuerte identidad, lo que ha hecho que restaurantes de primer nivel como Aponiente o Table se encuentren entre sus clientes.

Habrá a quien le resulte raro que hablemos de diseño cuando estamos tratando el tema de la agricultura.

En eso estamos muy equivocados. El diseño consiste en solucionar problemas. Esa es la responsabilidad de un diseñador en cualquier campo. Aunque solemos asociarlo a objetos o servicios, la metodología del diseño existe desde las civilizaciones primitivas: herramientas, indumentaria, cuevas… siempre hemos afrontado retos y encontrado soluciones. En la agricultura, el reto ha sido correr detrás del alimento para domesticarlo, mediante observación, experimentación, cultivo y producción. Es como diseñar una silla: tengo un problema —necesito sentarme— y experimento con materiales y formas para resolverlo, considerando funcionalidad y ergonomía. Aunque la agricultura parezca solo un sector de explotación para producir alimentos, es un oficio diseñado. Se trata de abordar el problema de la alimentación y producir según nuestras necesidades. ¿Qué tiene que ver la agricultura con el diseño? Todo. Pero en este caso hay un 50% en el que es la naturaleza la que decide, por mucho que el equipo de diseño planifique sembrar o cultivar.

Y en tu caso, ¿cuál fue ese problema al que tuviste que buscar una solución?

Al principio se trataba de luchar contra la salinidad. Pero el trabajo del diseñador también consiste en tomar distancia, en salirse un poco y mirarlo todo con una perspectiva de 360 grados. Y así me di cuenta de que no había que combatir la salinidad, sino aliarse con ella: en vez de cultivar especies incompatibles con esas condiciones, buscar alimentos que se adaptaran a las peculiaridades del navazo. Plantas que, sometidas a ese estrés que les provoca el medio, en lugar de morir, generan glucosa, producen menos, pero muchas de ellas terminan ofreciendo un sabor y una textura muy singulares y que las dota de una identidad propia. Por lo tanto, como diseñador, traté de convertir el problema en parte de la solución.

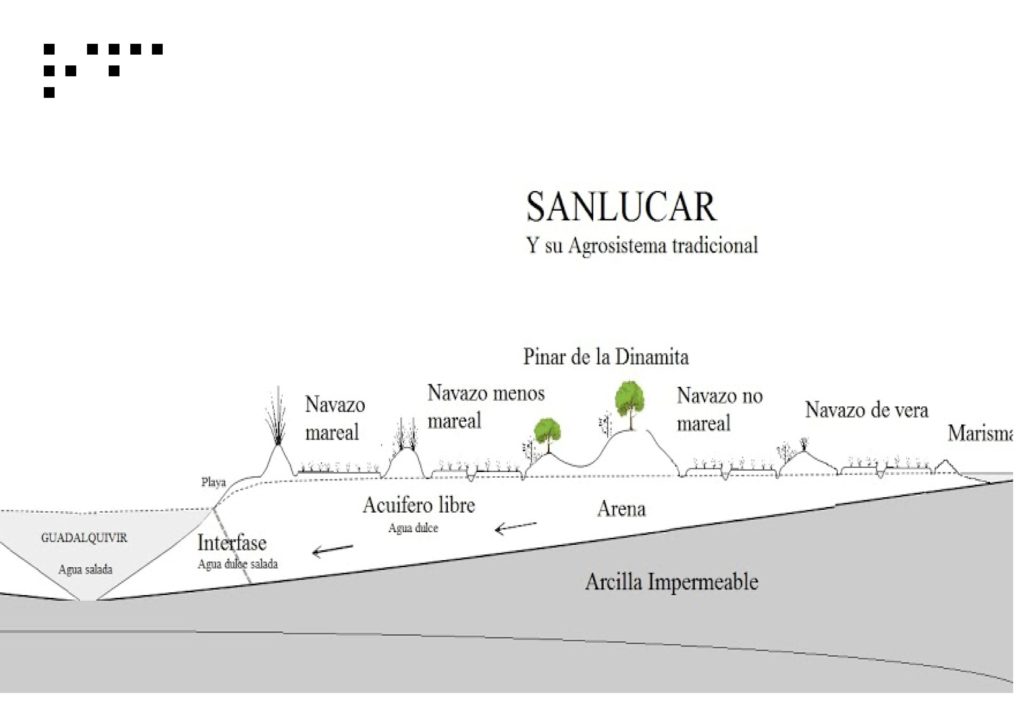

¿Cómo podríamos explicar en qué consiste un navazo?

Es un sistema de agricultura litoral e interdunar (se realiza entre las dunas) que tiene en esta zona más de 800 años de historia y que está en peligro de extinción. Surgió de lo que se llama biomímesis, es decir, la imitación de la naturaleza: desde el diseño se trata de abordar un problema fijándose en cómo la naturaleza ya lo ha solucionado. Un ejemplo claro es el del velcro: alguien se fijó en que las semillas de una planta se enganchaban a la piel de los animales y a partir de ahí empezó a diseñar. En este caso, la naturaleza era capaz de cultivar entre las dunas, no verduras, pero sí vegetales, así que el ser humano se fijó en que ahí se podía cultivar. Y así es: está muy cerca del nivel del mar, por lo tanto hay agua en el subsuelo. Está protegido del viento por las dunas y funciona como una especie de invernadero, con temperatura y humedad constante.

Por tanto el agua, aunque sea salobre, está justo ahí debajo. ¿Se necesita riego?

La estructura de la arena de aquí permite que el agua suba. Si está a un metro de profundidad, sube hasta los 40 cm en la zona de cultivo. Ahí cavamos y conseguimos un tollo, una especie de balsa natural de la que extraemos el agua para regar las plantas en su fase temprana, cuando las raíces son muy pequeñas, hasta que se desarrollan y se estabilizan y ellas mismas pueden llegar al agua del subsuelo. Así que el coste es cero. Estamos en la desembocadura del Guadalquivir, donde hay un gran caudal de agua dulce. Con las oscilaciones de las mareas hay entradas y salidas de agua dulce y salada, por lo que hay un nivel intermedio de salinidad.

¿Tuviste que hacer muchas pruebas con las plantas?

Muchas. Cultivar lo mismo que mi padre —guisantes, patatas, hortalizas locales— era una batalla perdida: producían menos, aunque sabían mejor, pero el mercado no valoraba esa calidad. Él decía que tenía “agua mala”, por esa salinidad que le dejaba en desventaja frente a otros productores. Como diseñador, busqué inspiración en mis viajes por Europa, probando verduras nuevas y preguntándome si podrían cultivarse aquí. Me gusta cocinar, experimentar, emocionarme con sabores nuevos, y quise trasladar esa experiencia a mi huerto. En 2017 y 2018 hice un montón de pruebas, fue una especie de I+D+I. Algunas fallaron, otras funcionaron. La salinidad me ayudó a buscar vegetales de la naturaleza que aún no forman parte de nuestra dieta. Hoy llevo 250 variedades probadas.

Que progresen en el cultivo no significará que sirvan en la mesa…

Una cosa son las que funcionan en el campo y otra las que los restaurantes aprecian, porque son productos a los que no están acostumbrados. Les das una tetragonia, una carissa o ciruela de natal o un huacatay y te dicen “¿qué hago con esto?”. Para ellos supone un aprendizaje y no todos se lo pueden permitir si no tienen un departamento de I+D. Por eso, yo hago ese trabajo previo: investigo, cultivo, cocino y transmito ese conocimiento. Busco variedades que se adapten bien; aunque producen poco, la salinidad les da cualidades culinarias muy interesantes. Y algunas, como la tetragonia o espinaca de Nueva Zelanda, el tatsoi, la minutina o la hierba del rocío (ficoide glacial), parece como si estuvieran en su hábitat natural, como si ese fuera precisamente el medio que necesitasen para desarrollarse bien.

¿Cómo llevas a cabo ese trabajo con los restaurantes?

Es una especie de consultoría agrícola adaptada a distintos perfiles de clientes: algunos van en busca de una estrella Michelin o verde, otros solo quieren divertirse, y algunos afrontan el reto de cocinar cada semana con lo que sea que llegue del campo. Conozco sus necesidades para planificar la siembra y evitar que sobre o falte, aprovechando al máximo el esfuerzo del cultivo. Esa diversidad se refleja en el diseño del huerto. Algunos clientes me piden productos con características concretas para su carta, y yo cultivo pensando en ello o les ofrezco lo que ya tengo. En el otro extremo está Bruno Verjus, del restaurante Table en París, que me dice: “envíame lo que quieras”. No exige, se adapta. Y eso es un reto diario: ha de contar con unos recursos, un tiempo, un dominio de técnicas… Pero al final es un atractivo para el consumidor, porque cada semana se le ofrece algo nuevo.

A través del respeto a los tiempos de la naturaleza…

La cocina tiene una responsabilidad de educar a los comensales y hacerles ver que las cosas no siempre están disponibles, que hay que respetar esos tiempos. La carta debe diseñarse con lo que ofrece el campo y no al revés. Es lo que hace Table y muchos de mis clientes. Diseñar desde la cocina es algo que se traslada a la pirámide de la alimentación y crea una presión que llega al agricultor. Cuando hablo de rediseño agrícola no me refiero solo a adaptar la agricultura a las nuevas circunstancias, al cambio climático, a la salinización o la escasez de agua, sino también a no exigirle al campo, a no forzarlo. Y ese rediseño tiene que calar más allá del sector agrícola: hay que reeducar al distribuidor para que no presione al de abajo y para que también eduque al de arriba y le haga comprender que tal o cual ingrediente no lo hay en esta época.

Tú mismo ejerces una labor divulgativa y de concienciación a través de ideas ingeniosas que lanzan mensajes muy potentes. Como en el caso de las fotografías de verduras feas o tu personaje de Tolloman, que sacas a pasear envuelto en neopreno de vez en cuando por las redes.

Lo de las verduras feas fue parte de una sinergia para hablar de desperdicio alimentario referido al campo, a todas esos alimentos que se quedan en las parcelas porque no se ajustan a los estándares de la industria. Las fotografiamos como si fuesen obras de arte, visualizándolas como algo bello para concienciar a la gente de que quizá el problema está en nuestra mirada y no en el producto en sí. Y Tolloman es un tirón de orejas a mis colegas diseñadores, porque todavía no se ha ideado una indumentaria específica que se ajuste a las necesidades del agricultor cuando hace frío, viento, lluvia… Tienes que comprarte esa ropa en tiendas para pescadores. Por eso decidí hacer el ridículo poniéndome un neopreno, que es lo más cercano a poder trabajar protegido y de forma ergonómica para un agricultor. Es una forma de decir que no se está haciendo mucho por el sector primario, empezando por lo más básico, que es proteger la salud del agricultor a través de una vestimenta adecuada.

El lenguaje es también importante en tu proyecto: hablas de agricultura sin complejos, sin vergüenza; también tu forma de definir tus productos: “aromaterapia en boca” para tus hierbas aromáticas, “carne de tierra” para bulbos y raíces…

Esa agricultura “sin vergüenza” tiene que ver con estar seguro de lo que haces, sentirte orgulloso de ser distinto, sin amedrentarte. Creo que aquí también hace falta un rediseño. La agricultura debe cambiar la imagen que hoy todavía se tiene de ella: difícil, dura, repetitiva, anticuada… Puede contarse de una manera distinta, tener un lenguaje actual, directo y fresco, que no suene “a boina”. Si tus tomates son extraordinarios y los de tu vecino no, pero cuentas lo mismo que él… ¿en qué se diferencian? Habla de ellos con un lenguaje distintivo, dótalos de una identidad. Tus tomates también necesitan un storytelling.